口腔ケアがインフルエンザの予防になるって本当!?

口腔ケアがインフルエンザの予防になるって本当?

「口の中をきれいにしておくことが、インフルエンザの予防につながる」と聞くと、

少し意外に感じる方も多いかもしれません。

しかし近年の研究で、お口の健康状態とインフルエンザなどの感染症には深い関係があることが明らかになっています。

実は、お口の中を清潔に保つことで、ウイルスが体内に入り込みにくくなり、感染を防ぐ効果が期待できるのです。

お口の中は「ウイルスの入り口」

インフルエンザウイルスは、鼻や口、のどの粘膜から体の中に侵入します。

そのため、口の中を清潔に保つことは「感染の入り口を守る」ことにつながります。

しかし、歯みがきを怠ったり、歯石や汚れがたまったままだと、お口の中には多くの細菌が繁殖してしまいます。

この細菌の中には、インフルエンザウイルスを助けてしまうものもあります。

たとえば、細菌が出す酵素がのどの粘膜を傷つけ、ウイルスが入りやすくなる環境をつくってしまうのです。

つまり、お口の中の汚れや細菌は、ウイルス感染の「手助け役」になってしまうということです。

専門的な口腔ケアでウイルスの侵入を防ぐ

歯科医院で行う「プロの口腔ケア」では、

歯みがきだけでは落としきれない歯石やバイオフィルム(細菌のかたまり)をしっかり取り除くことができます。

これによって、お口の中の細菌数を減らし、粘膜を清潔で健康な状態に保つことができます。

健康な粘膜はウイルスの侵入を防ぐバリアの役割を果たすため、

結果的にインフルエンザの予防につながります。

実際に、介護施設で口腔ケアを行ったグループは、

行わなかったグループに比べてインフルエンザの発症率が大幅に低かったという研究結果も報告されています。

これは高齢者に限らず、子どもや大人にも同じように効果が期待できると考えられています。

出典はページの下記参照

毎日のセルフケアも大切

もちろん、歯科医院でのケアだけでなく、日々の歯みがきや舌みがきもとても重要です。

特に舌の表面には多くの細菌がたまりやすく、これが口臭や感染の原因になります。

柔らかいブラシや舌クリーナーを使って、やさしく舌を清掃することで、お口の中をより清潔に保てます。

また、うがいの習慣も効果的です。

食後や外出後に水でうがいをすることで、細菌やウイルスを洗い流すことができます。

特に就寝前は、しっかり歯みがきをしてから眠ることが大切です。

寝ている間は唾液の量が減り、細菌が増えやすくなるためです。

歯ぐきの健康の免疫力を支える

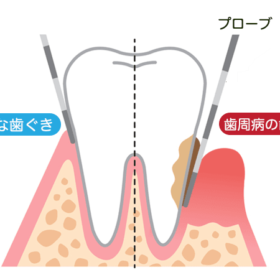

歯ぐきに炎症があると、体の中で「慢性的な炎症反応」が起きている状態になります。

これが続くと、体全体の免疫バランスが乱れ、ウイルスに対する抵抗力も下がってしまいます。

歯ぐきを健康に保つことは、免疫力を高めることにもつながります。

定期的に歯科医院で歯ぐきの状態をチェックし、歯石を取ることは「見た目」や「口臭」だけでなく、全身の健康を守る第一歩でもあります。

お口の健康が、体の健康を守る

「口腔ケア=むし歯や歯周病の予防」と思われがちですが、それだけではありません。

口の中を清潔に保つことは、インフルエンザや肺炎など、全身の感染症から身を守る力を高めることでもあるのです。

季節の変わり目や冬の流行期には、歯科での定期的なクリーニングや検診を受け、口の中の環境を整えておきましょう。

健康な歯ぐきと清潔なお口が、ウイルスに負けない体をつくる第一歩です。

歯をきれいにしてインフルエンザを予防して、全身の健康を維持したい方は

歯をきれいにしてインフルエンザを予防して、全身の健康を維持したい方は

世田谷通りリキ歯科・矯正歯科にご連絡ください。

平日:09:30~13:00 / 14:30~18:30

土曜:09:30~13:00 / 14:00~17:00

矯正相談申し込み(初回は無料)

お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください

03-5799-7440

研究の内容

研究で何が分かったか(要点)

ランダム化比較試験などの研究で、歯科衛生士などによる専門的な口腔ケア(プロフェッショナル口腔ケア)を受けた高齢者で、インフルエンザの発症が有意に低かったという報告があります。1つの代表的なRCTでは、週1回通所デイサービスを利用する高齢者190名を「専門的口腔ケア群」と「通常のセルフケア群」にランダム割付し、追跡期間中に診断されたインフルエンザは対照群で9人、介入群で1人であり、**相対リスクは0.1(95% CI 0.01–0.81、p=0.008)**と報告されました。PubMed

研究のもう少し詳しい内容

-

対象:日常的にデイサービスを利用する高齢者(合計190名)。

-

介入:専門家による口腔ケア(歯石除去やバイオフィルムの除去など)を定期的に実施。

-

結果:インフルエンザ発症数が著しく減少したほか、介入群では**唾液中の嫌気性細菌コロニー数(CFU)や、細菌由来の酵素活性(TLP:trypsin-like protease、NA:neuraminidase 活性)**が有意に低下した。これらはウイルス感染を助ける可能性のある因子です。PubMed+1

メカニズム(なぜ減るのか)

研究やレビューで指摘されている代表的メカニズムは次の通りです。

-

口腔内細菌がウイルスの侵入を助ける

ある種の口腔細菌はプロテアーゼ(TLPなど)やノイラミニダーゼ様活性を出し、上気道粘膜を傷つけたりウイルスの活性化を助けたりします。これを減らすことで、ウイルスが粘膜に侵入・増殖しにくくなります。PubMed+1 -

誤嚥(口腔分泌物の吸引)による下気道感染の低減

高齢者では唾液や汚れを誤嚥して肺に入ることで呼吸器感染(肺炎など)が起きやすく、同じメカニズムがウイルス感染の重症化にも関係します。口腔ケアで細菌負荷を下げると、こうしたリスクが下がります。Fujita University Pure+1

補足:関連する他の研究と総合的な見解

-

口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症率を下げる、という大きな研究群・レビューが以前からあり、インフルエンザを含む呼吸器系の感染予防にも効果が期待されています。Fujita University Pure+1

-

一方で、すべての研究が一貫して強い効果を示すわけではなく、介入の内容(頻度・方法)、被験者の健康状態、追跡期間、施設での実践継続性などによって差が出ます。最近の大規模トライアルでは長期的な効果が見られなかった例もあり、継続性や実施体制(専任のオーラルケア担当者など)がカギだと指摘されています。ジャマネットワーク+1

まとめ

「口の中の細菌や汚れが多いと、インフルエンザなどのウイルスが入りやすく、重症化しやすくなることがあります。」PubMed

-

「歯科で行うプロの口腔ケアは、歯みがきだけでは落としきれない『歯石』や『バイオフィルム』を除去し、唾液中のウイルス増悪因子を減らします。」PubMed+1

-

「特に高齢者施設では、定期的な口腔ケアを導入することで呼吸器感染の減少が報告されています。ただし効果を出すためには継続的な実践が重要です。」

この記事へのコメントはありません。